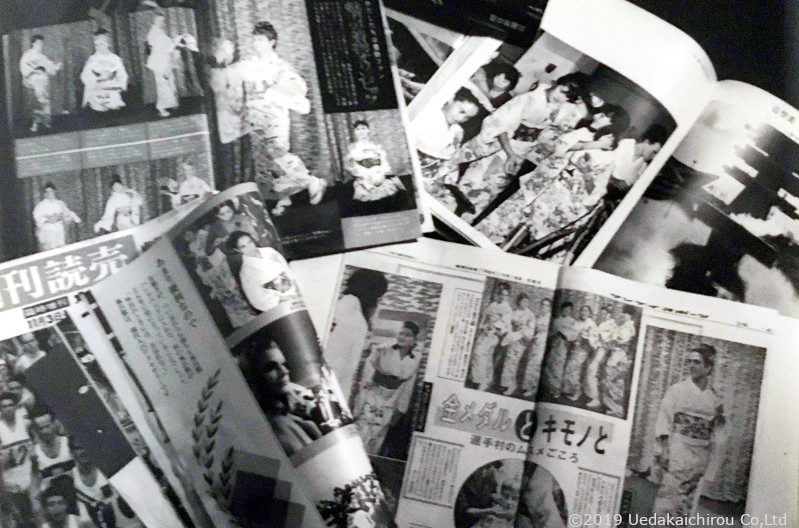

1964東京オリンピック 選手村にて外国人選手着付け会を主催

1964年10月10日(土)から24日(土)までの間、第18回オリンピック競技大会が東京で開催されました。開催に際して、現代々木公園に開村された選手村にて、上田嘉一朗商店の上田美枝社長(当時)が外国人選手のきもの着付け会ときものショーを主催しました。

着付け会では1日で80人もの選手の着付けを行いました。さらにきものショーには多くの選手たちが訪れ、その中には五輪初の2連覇となるエチオピア出身のマラソン選手、アベベ・ビキラの姿もありました。

主催の経緯

1958年に商品視察と服飾研究のため、欧米諸国を3ヶ月にわたって視察。世界中の衣装を見て歩くことで日本のきものの素晴らしさを再認識した上田美枝は、生まれて初めて着る産着から成人式の振袖着物まで1枚のきものを大切に着られる経ち目なしの一つ身を開発(1960 特許最高賞である注目発明賞受賞)。さらに気軽でラクにきものを着られる衿衽(えり・おくみ)つづきのきものを考案(1964 東京都科学技術功労賞受賞)。その他多数の特許を取得し、1963年の東京国際ホームショーに出品しました。

そのホームショーに訪れた東京オリンピック女子選手村村長であり、総世話役の佐閑晴(さだかはる)女史が衿衽(えり・おくみ)つづきのきものをオリンピック開催中に世界の女子選手たちに着せてほしいという要望を出しました。上田美枝がこれを快諾したことで外国人選手の着付け会が行われることが決まり、あわせて日本のきものを紹介するきものショーも行うことになりました。

代々木選手村について

軍居住地域だった「ワシントンハウス」跡地に選手村の代々木本村が設けられました。東西800m、南北1400m、敷地総面積は66万平方メートルに及び、5900人を収容する施設となりました。

現在は、代々木公園として多くの市民の憩いの場となっているほか、宿舎の一部が保存・展示されています。

外国人選手きもの着付け会

東京オリンピックは1964年10月10日より24日まで行われました。開催期間中の10月14日に、日本訪問の記念になるようにときものの着付けと記念撮影ができる場を女子選手村のサービスセンター内に設けました。その一手を担ったのが上田嘉一朗商店の上田美枝社長(当時)です。

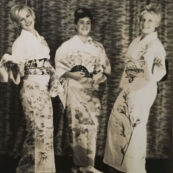

上田美枝考案のおくみ※のない着物は、2〜3分で訪問着をスピード着付することができ、たった1日だけでソ連(現ロシア)・ハンガリー・ニュージーランド・アルゼンチン・アメリカ・イランなど各国80名の競技を終えた選手が着物を楽しみ記念撮影を行いました。

※おくみ(衽):着物の前身頃に縫いつける半幅の細長い布のこと。

きもの着付け会に参加した選手たち

ソ連(ロシア)をはじめ、ハンガリー・ニュージーランド・アルゼンチン・アメリカ・イラン・メキシコ・ブルガリア・モンゴリア・ルーマニア・ペルー・ブラジル・カナダ・ベルギーなどの選手たち約80人が参加しました。

以下に現存する写真と撮影された選手をご紹介します。

表は左右にスライドしてご覧いただけます。

| 国 | 競技 | 選手名 | 備考 |

|---|---|---|---|

| アメリカ合衆国 United States | 競泳 | キャシー・ファーガソン選手 Cathy Ferguson | 100m背泳ぎ、4×100mメドレーリレーで金メダル |

| ドナ・デバロナ選手 Donna de Varona | 4×100mメドレーリレーで金メダル | ||

| ライネアルサップ選手 Lynne Allsup | 400m個人メドレー、4 x 100m自由形リレーで金メダル | ||

| 陸上 | エリーノモントゴックメリー選手 Eleanor Montgomery | ||

| アルゼンチン Argentina | 水泳 | スザナペペル選手 Susana Peper | |

| 陸上 | サザナリッチ選手 Susana Ritchie | ||

| マベルバリーナ選手 Evelia Farina | |||

| マリシアカウスマナス選手 | |||

| マルタブオンギオルノ選手 Margarita Formeiro | |||

| イギリス Great Britain | 水泳 | ミッチェル選手 Mitchell | |

| ウガンダ Uganda | 陸上 | マリーウッサニー選手 Mary Musani | |

| カナダ Canada | ダイビング | メアリー・ベス・スチュアート選手 Mary Beth Stewart | |

| ソ連 Soviet Union | 水泳 | ガリナプロズメンシコア選手 Zinaida Belovetskaya | |

| スベトラナババニナ選手 | |||

| バレンティナヤコブレリ選手 Valentina Poznyak | |||

| ドイツ Germany | 水泳 | ウテ・ノアク選手 Ute Noack | |

| ウィドルドウルセイマ選手 Wiltrud Urselmann | |||

| ニュージーランド New Zealand | 体操 | ポリーンガティナ選手 Pauline Gardiner | |

| ハンガリー Hungary | ダイビング | ツーザーコバックス選手 Zsuzsa Kovács | |

| プエルトリコ Puerto Rico | 水泳 | アンランデ選手 Ann Lallande | |

| ブラジル Brazil | 陸上 | アイーダトスサントス選手 AÃda dos Santos | |

| ペルー Peru | 水泳 | ロザリオヴィヴァ選手 Rosario de Vivanco | |

| ベルギー Belgium | 体操 | ベロニカ・グリモンプレツ選手 Veronica Grymonprez | ミス五輪の花選出 |

| メキシコ Mexico | 水泳 | シェルビアベルマ選手 Silvia Belmar | |

| マルサスザザ選手 MarÃa Luisa Souza | |||

| オルガベルガ選手 Olga Belmar |

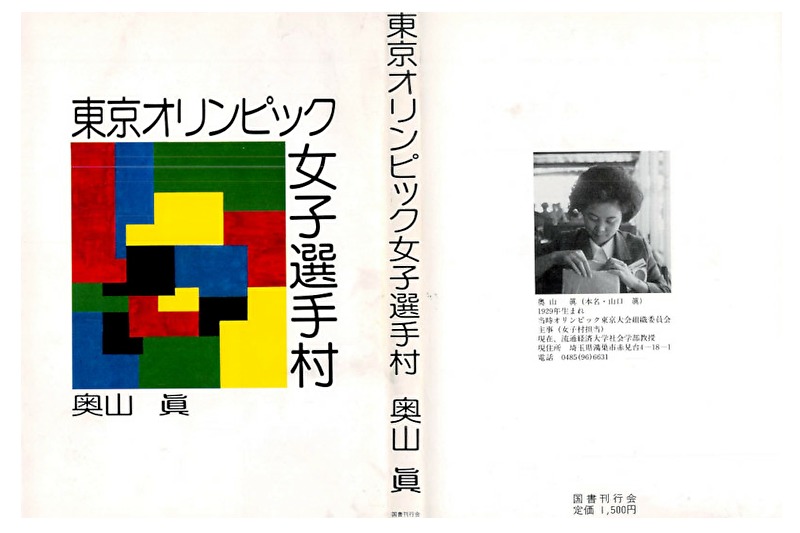

オリンピック東京大会組織委員会主事(女子選手村担当)の奥山眞女史が、1988年に「東京オリンピック女子選手村」(図書刊行会)を出版しています。

そこに「きもの」という題で、着付け会と撮影会について記しています。

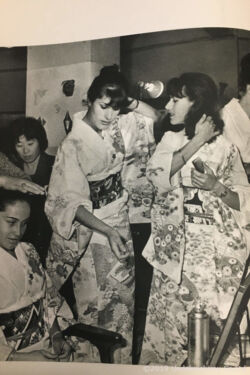

こんどのオリンピックで日本の着物ほど外国の女子選手の娘心を魅了したものはなかった。

10月14日の夜開かれた上田美枝先生の「着物お着付けの会」は押すな押すなの大盛況。

一人の選手に着せ手が二人。2~3分で花模様の訪問着をつぎつぎにスピード着付。

あこがれの『きもの』に袖を通した彼女たちは大へんなご機げん。髪に揺れる花かんざしをつけてもらって、「どう、すてきでしょう」と上気した顔を見合わせる。ふだんはトレーニング姿でかっ歩している選手たちも着物になると日本娘顔負けのしとやかさ。たもとを持つシナも堂に入ったもの。

娘心には東西はない。自分の美しい姿にみとれてその嬉しそうな顔。この日着物を着た人は、ソ連のラチニナ、スロメンズシコワをはじめ、ハンガリー、ニュージーランド、アルゼンチン、アメリカ、イラン、メキシコ、ブルガリア、モンゴリア、ルーマニア、ペルー、ブラジル、カナダ、ベルギーなどの選手たち約80人。

(途中省略)

このきものは上田美枝さん考案のおくみなしの改良着。

着物のもたつく部分をすっかり除いて、ループと紐で『きもの』のシルエットを美しく出す仕組み。

化繊とはいえ、色も優雅で模様も古典的な日本調だった。この時以来、女子村は日本のきものにすっかり魅せられ、次々に出来上がってくる写真に大喜び。試合の都合で着られなかった選手たちも是非一度ということでアンコール・ショーを開く始末。

日頃、強豪ぶりを発揮している選手たちも着物を着ればすっかり娘さん。しゃなり、しゃなりと危なかしい足どりで、女子村ゲートから男子村ゲートへおでましになった。

とくに黒人のアイダ選手は日本髪ときものがすっかりお気に入り。同僚の男子選手に冷やかされながら、それでも「日本のきものはステキ。おみやげに買って帰りたい」と連発していた。あまりみんなが日本の着物が好きなので「きものショー」の上田美枝さん、各国に一揃づづ着物をプレゼントしてくださった。

東京オリンピック女子選手村 奥山眞著より

大勢選手のいる国は一応シャペロンが預かるということになったが、付添の役員にいない国では着物と帯とをそれぞれ分けあった。

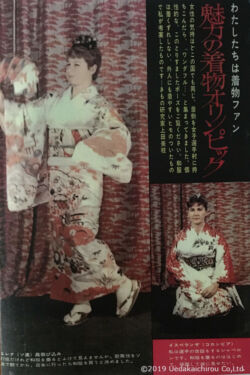

上田美枝きものショー

10月16日には美枝きものショーを開催。日本伝統の着物を世界に発信する場となりました。

産着から始まりお宮参り・七五三・振袖と誕生から成人、そして花嫁衣装までと成長に合わせて変わりゆくきもの姿を表現。

他にも訪問着・付け下げ・二部式きもの・祭半纏のような季節や場所に応じて変わる着物の種類を披露しました。また茶摘み姿や大原女など、今ではあまり見かけない珍しい衣装も発表。大変好評を博しました。

ショーの最後には出演モデルと観客の選手達が一緒になってオリンピック音頭を踊りました。

1時間程のショーでしたが、マラソンのアベベ選手はじめ、多くのオリンピック選手と関係者が観に来られました。

スタッフインタビュー

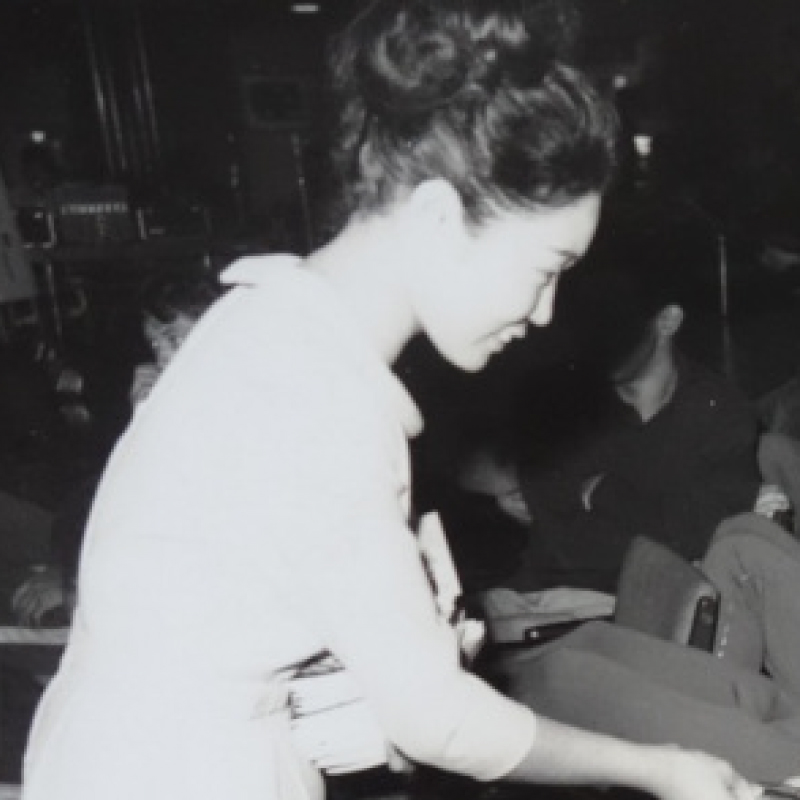

きもの着付け会ときものショーの当日スタッフの一人、元女子社員である南川和江さんに当時のお話をインタビュー形式でお聞きしました。

南川さんがアベベ選手にパンフレットを手渡している写真が当日新聞報道されて話題となりました。

きものショーはどこでどのぐらいの時間行われたんですか?

代々木選手村のホール(おそらく食堂)で小一時間でした。

ショーには何人ぐらいスタッフが参加していましたか?

本職のモデルさんが15〜16名、素人のモデルさんが5〜6名の総勢20名以上が出演しました。

裏方は上田美枝社長(当時)をはじめ、上田嘉一朗商店の女性社員が7〜8名、プロの美容師さんと着付け師さんの協力も得て行いました。

準備はいつ頃からされましたか?

前年の1963年に東京オリンピック女子選手村村長で総世話役の佐閑晴(さだかはる)様より着物体験のお手伝いを依頼されて以来、一年がかりで河西節子が上田美枝・上田裕子・木内よしこなど、着物の分かる方の指導のもと準備しました。

着付け体験用には、何人もの縫製できる方の力を借りて20着分の着物を仕立て、一着ごとに小物すべてをそろえて選手村に向かいました。

当日なにかハプニングはありましたか?

きものショーと着付け体験2日間、ともにヒヤッとしたことなどは特に起きず、無事に終えました。

夢中で行い、二度とない楽しい経験でした。

最後に思い出を教えてください。

今でもオリンピックが始まると、このことを自慢して、孫にはまた同じことを言っていると言われますが、私の宝物です。

パンフレットを配っていて、偶然アベベ選手に渡している瞬間を撮られ、当時、業界紙によく載っていました。

ありがとうございました。

参考ページ

日本オリンピック委員会

Author Profile

上田 謙一郎

1988年12月24日生まれ(やぎ座のO型)

上田嘉一朗商店商店創業者、上田美枝のひ孫で東京都杉並区に3人兄弟の真ん中として産まれる。

大学卒業後2年間の大阪での修業を経て、2014年4月に入社。以来、新たな事業への挑戦と改革を行っている。

好きな食べ物はブロッコリー、苦手なものは満員電車。趣味は映画鑑賞。